د . صادق اطيمش

إذا ما قارنا بين موجة الهجرة الكبيرة التي تعرضت لها اوربا في العقد الأخير من القرن الماضي، وبالأخص في العام 1993، وهذه الموجة الأخيرة في العقد الثاني من هذا القرن لوجدنا بعض المؤشرات التي ينبغي التوقف عندها واستنتاج العبر منها التي قد تقودنا إلى تبني الموقف الصائب من هذه الكارثة الإنسانية ومحاولة المساهمة بايجاد بعض الحلول الناجعة لها. فبالإضافة إلى العامل السياسي الذي شكل سبباً للهجرة واللجوء إلى دول اوربا الغربية لدى الكثير من اللاجئين في تسعينيات القرن الماضي، خاصة من المجتمعات العربية الإسلامية التي كانت تتحكم فيها الأنظمة الدكتاتورية القمعية، كان هناك الهاجس الأمني ـ الإقتصادي الذي دفع بالكثيرين إلى ركوب موجة الهجرة بحثاً عن العيش الآمن وعن الحياة الإقتصادية المستقرة. لقد شكلت الحروب التي جرت في دول البلقان وافغانستان وبعض دول افريقيا وانتشار العنف من قبل عصابات مسلحة هددت الحياة الأمنية لمواطني تلك البلدان، وما ترتب على هذا العنف وهذه الحروب من انهيار اقتصادي وتردي سبل العيش الإنساني الكريم، السبب المباشر الآخر للهجرة وطلب اللجوء، والذي لم تعترف به قوانين اكثر دول اوربا الغربية التي لم تجعل من الضيق الإقتصادي عاملاً من عوامل اللجوء، في حين تعاملت هذه القوانين مع الهاربين من الحروب الأهلية والعنف بالسماح لطالبي اللجوء بحق البقاء المؤقت لأسباب انسانية تنتهي بانتهاء الظرف الذي يسود بلد الهجرة. وبالمقارنة مع موجات الهجرة الحالية والتي يمكن حصر مصادرها بثلاث مجموعات من الدول وهي دول البلقان ودول افريقيا السوداء والمجتمعات العربية الإسلامية، نجد ان السبب الرئيسي المباشر يكمن في عدم الإستقرار الأمني الذي يسود هذه المجتمعات والناتج عن الحروب والحروب الأهلية وما نشأ عن ذلك من تردي للوضع الإقتصادي الذي جعل الكثيرين يفكرون بترك اوطانهم وركوب المجهول في رحلة قد لا يشهد بعضهم نهايتها، كما حدث فعلاً للآلاف منهم. وهنا يمكننا التوقف عند هذا السبب الذي يكاد يكون الأساسي في موجات الهجرة الحالية لنتحرى اسباب هذه الحروب وكيف يمكنها ان تكون بهذه القسوة ولماذا ازدادت وطأتها على مواطني هذه البلدان في هذا الوقت بالذات.

بالنسبة لكل حَمَلَة الهوية الوطنية والمدافعين عنها، لا يمكننا تجاهل التطورات السياسية التي تمر بها مجتمعاتنا العربية والإسلامية منذ اوائل هذا القرن ولحد الآن والتي ادت إلى الكثير من الكوارث السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية التي انتجت التفكير بالهجرة لدى الكثير من المواطنين، والذي صبغته عصابات المهربين بالأحلام الوردية في الدول المضيفة بحيث شكلت هذه السوق موارد مالية طائلة لعصابات التهريب ومَن يديرها من مسؤولين حكوميين وسماسرتهم . إلا ان هذه التطورات التي قادت إلى مثل هذه الأوضاع المزرية والتي شكل الساسة المتحكمون في العملية السياسية في هذه المجتمعات ركنها الأساسي ويتحملون مسؤولية نتائجها الكارثية بالدرجة الأولى، لم تجري بمعزل عن اقتناص السياسة الخارجية الإقليمية والدولية لغباء هؤلاء الساسة واهتمامهم الأساسي بالإثراء على حساب افقار الجماهير، لكي ينفذ كل من جانبه اكثر ما يمكن تنفيذه من مصالح ذاتية من خلال ساسة كهؤلاء. وهذه هي المأساة التي عشناها بالأمس ونعيشها اليوم وسيستمر ذلك مستقبلاً إذا لم تعي شعوب هذه المجتمعات ما يُخطَط لها من سوء المصير وتتخذ الإجراءات الحاسمة للوقوف بوجه ذلك.

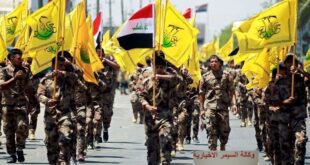

فدول الخليج الراكعة للسياسة الأمريكية وحلفاءها في اوربا لم تتوقف يوماً ما عن استخدام اموالها الطائلة وما يمكنها ان تشتري بها من ذمم وسلاح لتأجيج صراعات ارادت لها السياسة الأمريكية في المنطقة ان تشكل الظاهرة الشائعة والمستديمة والتي لا يمكن تجاوز تبعاتها لعشرات السنين القادمة. ودولة ولاية الفقيه في ايران التي وجدت في سياسات دول الخليج ضالتها وفرصتها المؤاتية لتحقيق ما تصبو اليه كقوة عظمى في المنطقة فساهمت بما يقتضيه تحقيق هذأ الهدف من خلق بؤر للتوتر والعنف. وبرزت تركيا، بعد ان فقدت الأمل بالإنضمام إ‘لى الإتحاد الأوربي بسبب سياستها العنصرية القمعية، لتشكل رأس الرمح في تبني المنظمات الإرهابية وتزويدها بالمال والسلاح وكل الإمكانيات اللوجستية زاعمة القضاء على القوى التي تعتبرها العنصرية التركية على انها تشكل تهديداً لوجودها، وخاصة جرائم العثمانيين الجدد ضد الشعب الكوردي. وفي كل هذه الحالات برز الإسلام السياسي كقوة جعلت من الدين والدفاع عنه وعن دولته المنشودة مبرراً لتشكيل تنظيمات مسلحة رفعت راية الدين لتتقاتل تحتها مع بعضها البعض من جهة، او مزاعمها بالتصدي لانظمة سياسية اكتشفت اليوم وبقدرة قادر نهجها الدكتاتوري الذي تمارسه هذه الأنظمة منذ عشرات السنين، كالنظام البعثي في سوريا مثلاً. والسؤال الذي يراود الذهن هنا هو: هل بمقدور هذا الثالوث الخليجي الإيراني التركي، الذي تبنى الدين كل على شاكلته من خلال تجمعات الإسلام السياسي وعصاباتها المسلحة، ان يستمر في تأجيج هذه النزاعات في المنطقة دون الإعتماد على مَن يمده بالدعم المتعدد الجوانب؟ الجواب لا طبعاً، إذ ان الدعم العسكري والسياسي الذي قادته السياسة الأمريكية في المنطقة شكل المُحفز الأكبر للقوى التي تتعامل مع هذا الدعم بشكل مباشر كتركيا ودول الخليج، لأن تواصل صب الزيت على النار في اية بقعة في المنطقة، إذا ما اقتضت السياسة الأمريكية ذلك والتي اوقعت نفسها وحلفاءها في تناقضات لا حصر لها. وهنا لابد لكل مراقب ان يتساءل عن دور اوربا في كل هذه الصراعات وفي كل صفقات الأسلحة المعلنة منها والسرية التي تم تنفيذها لحد الآن والتي يجري تنفيذها مستقبلاً مع دول الخليج بشكل خاص.

فالربط الذاتي والموضوعي بين موجات الهجرة من المجتمعات العربية الإسلامية والتوجهات السياسية الذاتية لساسة هذه المجتمعات واستغلال هذه السياسة من قِبل الدول التي تعمل على تحقيق اجندتها في هذه المنطقة، له ما يبرره في اي تحليل منطقي واستفسار واقعي عن دور دول اوربا ايضاَ في هذه الكارثة الإنسانية بحيث ان اي متابع للأحداث لم يسمع في اي يوم من الأيام عن اي انتقاد مهما كان بسيطاً للسياسة الأمريكية التي تمارسها في المنطقة تحقيقاً لأجندتها في تمزيق بلدان المنطقة اولاً ، ومن خلال ذلك، ضمان امن واستقرار الدولة العنصرية الصهيونية ثانياً، هذا الهدف الذي ينطلق منه جوهر السياسة الأوربية. هذا بالإضافة إلى التعاون المشترك في مختلف المجالات بين الدول الأوربية ودول منطقة الحروب هذه.

من الطبيعي اننا نقيم ونثمن المبادرات الإنسانية لبعض الشعوب الأوربية التي عبرت عن استقبالها للاجئين اليها من خلال تقديمها مختلف انواع المساعدات لهم. كما نثمن الخطاب الرسمي لبعض قادة الإتحاد الأوربي الذين وقفوا موقفاً ايجابياً من اللاجئين. إلا اننا نعتقد بأن الحل الأمثل لهذه الأزمة، التي اكتسبت طابعاً عالمياً، يكمن في معالجة اسبابها السياسية والإقتصادية والإجتماعية في دول الهجرة اولاً وفي سياسة الدول الداعمة عسكرياً واقتصادياً وسياسياً للأنظمة والتجمعات الإرهابية التي خلقت هذه الأسباب في دول الهجرة،بما فيها دول الإتحاد الأوربي.

وحينما نثمن ونُقدر الإستعداد الذي ابدته بعض الدول الأوربية لإستقبال اللاجئين اليها، فإننا ننطلق من الواقع الذي تمر به هذه الدول وما يجري حقيقة على اراضيها بعيداً عن الدعايات التي يروجها المهربون وكل اليائسين من االإصلاح في اوطانهم ليجدوا الأسباب التي تبرر لهم تركها.

لابد ان يختلف حجم ونوع المساعدات التي يحصل عليها اللاجئون من الدول المضيفة باختلاف الوضع الإقتصادي في هذه الدولة المضيفة او تلك. وبما ان الحديث يدور اليوم بشكل اساسي حول اللجوء إلى المانيا بالذات ووصف هذه المساعدات باوصاف لا وجود لها على ارض الواقع والمبالغة بها إلى حد الخيال، فلابد لنا والحالة هذه من محاولة توضيح مثل هذه الأمور للحالمين في الوصول إلى هذا البلد واللجوء اليه لتحقيق ما سمعوا به من عيش رغيد ومستقبل زاهر وحياة هانئة، بغية وضعهم في الصورة الحقيقية التي قد يتجاوزون من خلالها الوقوع في خيبة الأمل الكبرى وكل ما ينتج عنها من تبعات اقتصادية ونفسية في حالة عدم تحقق ما كانوا يصبون إليه.

ما من شك بأن الإقتصاد الألماني يسير بخطى قوية وثابتة ومبرمجة للنهوض بكثير من متطلبات التطور الإجتماعي والسياسي والثقافي التي يفرضها نظام السوق الحرة الرأسمالي السائد في المانيا في الوقت الحاضر. ويشكل تنظيم سوق العمل اهم متطلبات التطور الإقتصادي في النظام الألماني، حيث يتوقف عليه تقرير مستوى المعيشة الذي توليه السياسة الألمانية اهمية كبرى تتركز في المحاولات الساعية إلى تخفيض نسبة التفاوت الطبقي اقتصادياً، حيث اخذ الشعور السائد لدى المواطنين يتبلور من خلال الحقائق الإحصائية التي تشير الى استمرارية التناسب الطردي بين الفقر والغنى في المجتمع مع التطور الإقتصادي في اقتصاد السوق الحرة، مما اجبر السياسة الألمانية على تبني مشاريع مساعدات اقتصادية للمواطنين العاجزين عن تلبية متطلبات النمو الإقتصادي وانعكاساته على القوة الشرائية لذوي الدخل المحدود وعلى تلبية الحاجات المعيشية الأخرى كتكاليف الإيجار والنقل وبقية الإحتياجات اليومية، خاصة لدى العوائل التي يزيد عدد افرادها على اربعة اشخاص. وما الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الألمانية بوضع حد ادنى للأجور، والوقوف بوجه تحكم بعض ارباب العمل باجور العاملين في شركاتهم ومؤسساتهم الإقتصادية، إلا واحداً من هذه الإجراءات التي تشمل ما يسمى بتأمين الراتب التقاعدي كحد ادنى للحياة على مستوى خط الفقر، او مساعدات البطالة او ما يسمى ببرنامج ” هارتس فير” للفئات الفقيرة في المجتمع.

ومن الإجراءات التي تخطط لها السياسة الالمانية لتنظيم سوق العمل، يبرز المقترح الذي يجري نقاشه منذ سنين طويلة ولم يتم الإتفاق عليه لحد الآن والقاضي بسن قانون السماح بالهجرة إلى المانيا. وقانون الهجرة هذا الذي ترغب قوى اليسار والوسط الالماني تحقيقه وترفضه احزاب اليمين يجري نقاشه الآن بجدية اكثر بعد موجة اللاجئين التي تعرضت لها المانيا في الأيام الاخيرة. ولا نريد الخوض في هذا القانون الغير موجود فعلاً الان والذي لا يفرق كثير من اللاجئين بينه وبين قانون اللجوء االذي له معطيات خاصة ترافق تطبيقه في جميع مقاطعات المانيا. وكثيراً ما يخلط البعض ايضاً بين قانون اللجوء هذا وقانون الأجانب والذي يتعامل مع الأجنبي معاملة تختلف بدورها عن قانون الأجانب القادمين إلى المانيا بسمة دخول رسمية ولأسباب مختلفة لوجوهم على الاراضي الألمانية. كما ينطلق البعض من ان الإقتصاد الألماني يوظف اللاجئين في الإنتاج الإقتصادي حال وصول الشخص إلى المانيا، وهذا ما يفكر به الكثيرون من طالبي اللجوء او من يفكرون به قبل تركهم اوطانهم، إلا ان الواقع يشير إلى غير ذلك تماماً ، ويبقى كذلك بالنسبة للاجئ لفترة ليست بالقصيرة بحيث يفكر الكثير من اللاجئين بالعودة الى اوطانهم حالما تسنح لهم الفرصة بذلك تخلصاً من البطالة القاتلة ومن عدم توفر الفرص الكافية للتعليم، اضافة الى الأوضاع الصعبة التحمل للحياة في الملاجئ التي تضم الآلاف من مختلف الجنسيات والتي تشترك في كل ما موجود في هذه الملاجئ من سكن وما يترتب عليه، هذا اذا ما توفرت البنايات للسكن وليس الخيم او الكراونات التي اصبحت الآن ظاهرة بارزة لإسكان اللاجئين.

ولنعد إلى مراقبة سوق العمل في المانيا بعد ظاهرة اللجوء التي اجتاحت اوربا في الأيام الأخيرة والتي برزت بشكل اكثر وضوحاً في كل من المانيا والنمسا والسويد. لقد اصدر اتحاد النقابات العمالية الألماني بياناً في الأيام القليلة الماضية ابدى فيه مخاوفه من استغلال بعض ارباب العمل للاجئين المحتاجين مادياً، حيث ان الدولة لا تقدم لهم ما يكفيهم من المال إلا قليلاً، وتشغيلهم باجور زهيدة بعيداً عن مراقبة الدولة. ولم يأت هذا التشخيص جزافاً، بل انه ارتبط بالحقيقة الماثلة امامنا اليوم في القوانين الألمانية التي لا تسمح لطالبي اللجوء بالعمل لفترة قد تطول او تقصر يستطيع من خلالها بعض ارباب العمل توظيف العمل في السوق السوداء كاسلوب من اساليب الربح غير المشروع البعيد عن رقابة قوانين الدولة. وما تنص عليه هذه القوانين يقضي بعدم السماح للاجئ بالعمل الرسمي للأشهر الثلاثة الأولى على الأقل من تقديمه طلب اللجوء. وفي حالة السماح له بالعمل فإن اللاجئ يستطيع ممارسة العمل المعلن عنه في مكاتب العمل في حالة تأهله المهني لهذا العمل وفي حالة عدم وجود الماني يقوم به اولاً اوفي حالة عدم وجود مواطن منافس من دول الإتحاد الأوربي ثانياً. إلا ان العائق الأكبر الذي يجعل ارباب العمل لا يميلون إلى تشغيل اللاجئين بشكل رسمي ينطلق من عدم وجود ضمان كافي لبقاء اللاجئ في المانيا طيلة المدة التي تستغرقها معاملة لجوئه التي قد تفضي إلى الرفض وبذلك تبدأ مؤشرات التسفير الذي قد يُنفذ في اي وقت. ومما يزيد ايضاً من احتمالات العمل في السوق السوداء، الذي يرتبط بمخاطر كثيرة للجانبين، هو تحول المساعدات التي تمنحها الدولة الألمانية للاجئين من مساعدات مالية إلى مساعدات عينية. ومن الطبيعي ان يرتبط ايجاد وممارسة اي عمل في المانيا بالكفاءة التي يقدمها الشخص والتي تسمح له بممارسة هذا العمل حسب معطيات ومواصفات الإنتاج الألماني. وحسب الإحصائيات التي جرت مؤخراً والتي يدرسها الأخصائيون الألمان الآن فإن 55 إلى 70 بالمئة من اللاجئين إلى المانيا لا يملكون اي تأهيل مهني يمكنهم من ممارسة العمل في المانيا رسمياً. وإن 10 إلى 15 بالمئة منهم فقط لديهم شهادات جامعية. وبشكل عام تثبت جميع الدراسات بأن الكفاءات المهنية لدى اللاجئين هي اقل بكثير عن المستوى الألماني، وإن ما يجري من حديث عن الطبيب السوري او المهندس العراقي يشكل ظاهرة نادرة. ومن الدلالات الأخرى التي تشير اليها الدراسات في هذا المجال هو متوسط اعمار اللاجئين القادمين إلى المانيا، حيث تؤكد هذه الدراسات على ان اكثر من 70 بالمئة منهم هم دون الثلاثين من العمر، واكثر من نصف هؤلاء هم دون سن الخامسة والعشرين. ومن المعلوم ان هذه الفئات العمرية لم تحظى على المؤهلات المهنية في بلدانها كي تستطيع العمل في المانيا. ولم تغفل هذه الدراسات عن التطرق إلى العامل المهم في ضرورة الحصول على الكفاءة المهنية في المانيا والمتعلق باللغة الألمانية التي يجهلها اللاجئون، إذ تعتبر اللغة هي المدخل الأساسي لسوق العمل.(هذه المعلومات والإحصائيات مستلة من الجريدة الألمانية ” بادشه تسايتونغ” الصادرة بتاريخ 15.09.2015 وعلى لسان ” هربرت برويكر” الخبير في سوق العمل الألماني)

هذه المعطيات تتعلق بدورها بما يسمى ببرامج الإندماج التي يجب ان يشترك بها اللاجئون والتي تعتبر من اسباب الإستمرار في منح المساعدات في حالة السماح للاجئ بالبقاء في المانيا سواءً كلاجئ مُعترف به او السماح بالبقاء المؤقت بسبب الظروف الطارئة ببلده والمتعلقة بالحروب بشكل اساسي. وقد اعلنت الحكومة الالمانية يوم امس على لسان ميركل نفسها التي قالت نصاً: نحن نقدم الحماية لكل مَن يحتاج اليها، إلا ان الذي يطلب اللجوء عندنا لأسباب اقتصادية فلا محل له بيننا. وحينما تتكلم ميركل عن تقديم الحماية فإنها تعني بالتأكيد اللجوء السياسي او الإنساني بسبب الحروب السائدة في ذلك البلد. وسيصدر قانون خاص بهذا الصدد يتيح حتى لشرطة الحدود بالتحقيق مع طالبي اللجوء حتى عند حدود المانيا بحيث تستطيع هذه الشرطة ان تقرر مَن يمكنه الحصول على اللجوء فتسمح له بالدخول إلى المانيا، في حين تعمل على ابعاد الآخرين الذين لا فرصة لهم بالحصول على اللجوء عن اراضيها.

من خلال ذلك نرى بان ما يفكر به الكثيرون الذين يشدون رحال اللجوء إلى المانيا يمنون انفسهم بالحصول على اللجوء فوراً والسكن في شقق فارهة والحصول على عمل او دراسة بوقت قصير، إن كل ذلك لا يمت للحقيقة التي يعيشها اللاجئون فعلاً بصلة. نعم قد يتوفر لطالب اللجوء السكن في الملاجئ مع الآلاف الكثيرة من جنسيات مختلفة. وقد ينعم بالأمان من ويلات الحروب او المليشيات التي تعيث الفساد في وطنه. وقد تروق له او لعائلته هذه الحياة لفترة من الزمن. إلا ان ذلك كله يرتبط بمصاعب جمة لا يمكن تجاوزها بالسرعة والسهولة التي قد يفكر بها البعض. ولا يمكن والحالة هذه تجاهل بعض ما يمكن ان تسببه حياة الغربة في مجتمع يختلف في عاداته وتقاليده واسلوب حياته عن البلد الذي جاء منه اللاجئ.

لذلك فإنني انصح الشباب واصحاب العوائل في وطننا العراق ان يفكروا بالأمر جلياً قبل ركوبهم هذه الموجة التي اتخذت طابعاً عفوياً عاطفياً اكثر مما هو واقعياً. صحيح ان الأحزاب الحاكمة في وطننا باسم الدين والقومية الشوفينية والطائفية المقيتة والتي تبنت العملية السياسية منذ سقوط دكتاتورية البعثفاشية وحتى الآن، إنتهجت سياسة إفقار الناس والإستحواذ على كل مقدرات البلد ونشر الفقر والبطالة وسوء الخدمات على مختلف الأصعدة وسرقة المال العام وفقدان الهوية الوطنية ومارست كل ما يندى له جبين الإنسانية، كل ذلك لا يمكن تحمل وطأته وتبعاته امام هكذا عصابات فقدت اقل مقومات الشرف والضمير ، إلا ان ترك الوطن والأهل وكل ما عاشه الإنسان طول حياته بسبب زمر اللصوص هذه له من التبعات التي لا يمكن تحملها بسهولة ايضاً. من الطبيعي ان لا يجد المرء وسيلة اخرى غير ترك الوطن إن كانت حياته وحياة عائلته واطفاله مهددة بالفناء في هذا الوطن، وهذا ما يجري اليوم على كثير من اهلنا في المناطق التي تسيطر عليها عصابات الدولة الإسلامية داعش وفي سوريا الحبيبة، وعلى هذا الأساس يكتسب الخيار بين عذاب الغربة وعذاب الوطن صعوبة اضافية اخرى، إن لم يكن هناك مأوى آخر في الوطن.

مقال ذو صلة :

* الهجرة … اللجوء … وماذا بعد ؟

السيمر موقع عراقي مستقل

السيمر موقع عراقي مستقل