السيمر / فيينا / الاثنين 23 . 09 . 2019

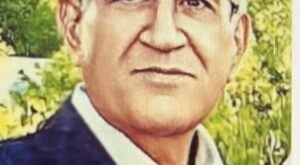

كفاح الزهاوي

في الوقت التي تنشر فيها أشعة الشمس ، شهر نيسان ، ألوانها الدافئة ، كانت ساعات الزمن ، تتضاءل مع هبوط الليل. تتحرك الأجساد ، في حذر ، وحيطة ، تلاحقها العيون المزروعة ، في كل شارع وأزقة ، تشعر بكابوس مخيف ، يوقف حركة الحياة ، يداهم الاجساد ، يجثم على الانفاس ، يشل الطاقات المنتجة ، وكأن الوجود في ترقب وانتظار ، بسبب تلك الغمامة ، اللعينة التي سكنت في سمائنا ، لتحول كل شيء تحتها الى موت مؤجل. العنادل الصغيرة انطفأت أصواتها من البساتين ، بعد ان مرت عليها سحابة سوداء. ربما فقدوا الأمل في البحث عن أولادهم المفقودين ، في تلك الفسحة الواسعة ، والغابات الكثيفة. حالة الشجون غلبت على هواجسهم ، والصمت ملأ المكان حزنا.

المدن احاطها غبار كثيف ، رغم التمويه بنقاوة المشهد إلا ان المرء يشعر بوجوده مع كل شهيق ، فتترك آثار السموم ، كترسبات الإرث القديم ، يقبض النفس ويتصاعد منسوب الشجن في اروقة الصدر ، فيرتفع جدرانه ، ليدنو من حدود الكون ، وإذا بزفير عميق يلفظه الجسم إلى الخارج ، كالحيتان الضخمة في البحار والمحيطات ، في كل لحظة تطفو على السطح ، تخرج الهواء بقوة من فتحة النفث مع صعود الرذاذ الضبابي. تلوح تفاصيل الوجع ، على ملامح ، ووجوه الثكالى ، والأمهات اللاتي فقدن فلذات أكبادهن ، في صراع لا ناقة لهم فيها ولاجمل.

كانت البلاد تئن تحت وطأة الحرب مع ايران ، وتنتشر عربات الرعب ، مدججة بالويل والثبور ، لاصطياد الشباب ، والهاربين ، من جحيم الموت. رجالات ببدلات عسكرية ، وأخرى تحت مسميات ، كالجيش الشعبي ، تنتشر في الأزقة ومداخل الطرق كالصراصير المنبوذة ، يراقبون المارة. الحياة تشوبها مناظر مشوه تشعر ، وكأنك في سجن مفتوح ، مقيد الخطوات.

وهناك سيارة الأجرة ، تحمل تابوتا ، ملفوفا بعلم البلاد ، دون أن يكترث الناس ، ما قد يتركه من آثار الوجع ، على محبيه بفعل الشعور الذائب في طاحونة اليأس ، ذهب حيا ورجع جثة هامدة ، يحيا القائد المنصور.

مر يوم مشؤوم في تاريخ العائلة. تقتحم رجال الأمن ، بعد منتصف الليل البيوت الآمنة ، وتخطف ابناءها عنوة أمام أنظار محبيهم ، وأمهاتهم ، وتجعل من حياتهم مشروعا للحزن ، والمآتم.

حوادث كثيرة ، من هذا القبيل أصابت العوائل في مدينة بغداد ، والتي أصبحت مثل روتين يومي ، تَعَودَ الناس على وقعه. ومنطقتنا ، لم تكن استثناء من هذه المطحنة .

كنا نعيش في منطقة مشتل ، احدى المناطق المحيطة بمدينة بغداد وهي تبعد عن مركز المدينة بمسافة ٤٠ دقيقة بواسطة حافلة لنقل الركاب ، وهي من المناطق شبه شعبية ، يقطنها مزيج من الناس ، ومعروفة بوجود شارع ، يسمى شارع المطبك ( المطبق ) ، لأن أرضية الشارع تم تصميمه بفرشه بالطابوق ، والذي أصبح نقطة دالة في منطقتنا ، ومع الزمن اختفى الجسد بتبليط الشارع ، ولكن الاسم بقي عالقا في ذاكرة الناس ، والأجيال.

شارع المطبك محاذي إلى شارع الجامع ، انا لا اعرف لماذا سمي شارعنا بهذا الاسم ، ربما وجود الجامع ، سهل عليهم عناء البحث عن اسم آخر.

إمام الجامع كان شابا لا اعتقد قد تجاوز الثلاثين من عمره . قصير القامة ، قسمات وجهه تعبر عن الطيبة. كان هادئا بطبعه ، و قليل الكلام ، أملس الوجه ، وشعره ، ذو خصلات قصيرة جدا. رأيته مرة ، عندما كنت صغيرا اذهب مع إخواني الى الجامع لأداء الصلاة ، وهو جالس يتوضأ ، فوضع عمامته على جنبه من الطرف اليمين . كنا نخشاه ان يكون رجل أمن بهيئة إمام. بيته كان بمثابة حاجز يفصلنا عن الجامع ، وبجانبه دكان ابو سعود البقال بمحتوياته الفقيرة.

ابو سعود ، تجاوز الخمسين من عمره ، ضعيف البنية ، وكأنه كهلا ، ينتظر ساعات الوداع ، والتجاعيد قد اكتسحت وجهه على شكل أخاديد وبينما ملامحه تبعث على النكد ، ويشكو دائما من آلام الظهر، والبواسير. كان منظره وهو يمشي مثير للانتباه يبعث على الضحك أحيانا.. كانت امي الزبون المفضل له لأنها تشتري منه كل ما لديه من بضاعة.

مع إسدال ستار الليل ، يخيم على الشارع ، قلة الحركة يكاد أن يخلو من المارة. أحيانا قد نسمع مرور سريع لسيارة ما. في بداية شارع المطبك ، مقابل ساحة الكبيرة لكرة القدم ، يقع مقر منظمة الحزب الحاكم ، حيث كان ذلك قاعدة المراقبة والتحري وكثيرا ما تستدعى الشباب المستقلين ، الى تلك المنظمة للاستفسار ، وتدوين المعلومات ، والضغط باتجاه استخدامهم ، كعيون التربص ، وكتابة التقارير.

استيقظ ماهر، على أذان الفجر ، عبر مكبرات الصوت ، وهي تخترق أجواء البيت. ثم عاد مجددا ليلقي بنفسه في الفراش ، وكأنه لم ينل القسط الكافي من النوم ، حيث كان قلقا نوعا ما ، بسبب المضايقات المستمرة ، من قبل معاون عميد الجامعة ، احمد الحديثي ، الذي كان يمارس دور شرطي الأمن في مراقبة وتحركات ماهر ، اضافة الى اجتهاده في مضايقته اليومية.

ماهر شاب عمره ٢٢ سنة ، طالب جامعي في السنة الأخيرة في كلية الطب البيطري ، وديع ، متوسط القامة ، نحيل الجسم ، قوي البنية ومحبوب ، ومفعم بالنشاط ، وسريع البديهة ، فنان بالفطرة ، شخصية ذات مواهب متعددة ، يعشق الأدب ، والصحافة. كان يكتب مواضيع مختلفة ، في تلك الصحيفة الذاتية ، التي دأب هو على انشائها بنفسه ، قدرته الخطية ساعدته كثيرا على أن تصبح كبديل ، لجهاز كتابة الطباعة ، في تدوين المواضيع في الصحيفة. لديه مواهب أخرى ، كالرسم ، والعزف على الجيتار.

كان ماهر مرحا ، ويجيد صناعة النكتة. اروي هنا حادثة طريفة من أيام الاعدادية. عندما كنا في ملعب الكشافة ساهمنا كطلبة في سباقات المدارس في الساحة والميدان. كان الطقس ، في أروع حالاته ، تشعر وكأنك في مهرجان احتفالي ، تتخلله ألوان الصداقة ، تجمعات طلابية كبيرة من جميع الاعداديات ، وهناك بعض الأسماء المعروفة ، بقدراتها الفنية في سرعة الجري.

كنا نتهيأ كطلبة في المشاركة السنوية في سباقات الساحة والميدان التي تقيمها الوزارة للاعداديات حيث تشمل جميع المدارس في بغداد.

كانت الشمس تحرق الوجوه بحرارتها في ذلك اليوم. مضمار الجري كان من الحصى الخشن.

أتذكر مرة ، سقطت أثناء الجري وانا اركض ١٠٠ متر عدو ، وتعرضت الى إصابات عميقة ، في راحة اليدين ، وفي فخذي اليمنى ، كنت انظر الى مدرجات المتفرجين لأكسب عطف أصدقائي ، بدلا من أن يهرعوا إلى مساعدتي ، ظلوا جاثمين في أماكنهم المخصصة غير عابئين ، والضحكات ، انفجرت ، من أفواههم تعبيرا عن خيبة أملي.

وفي هذا اليوم رافقنا مدرس الرياضة استاذ مالك محمود ، كان إنسانا بسيطا ، اجتماعيا ، ويحب مهنته كمدرس رياضة ، مرح وكثير المزاح. بينما كان جالسا بطريقة غريبة ، وكأنه امرأة ، في حالة إنجاب ، .يتكئ على ذراعيه بتثبيت مرفقيه على الأرض ، في الجانب الأيسر من الكراسي ، وساقيه مسحوبين الى الخلف ، باتجاه الفخذين مفتوحين ، هنا تفاجأنا جميعا بمسرحية كوميدية مضحكة جدا ، وخاصة لنا نحن الطلاب.

ماهر شارك لأول مرة في سباقات الساحة والميدان ، معلوماته كانت بسيطة حول ذلك ، بادره بسؤال بعد أن جلس على أصابع قدميه ، ووضع يده اليسرى على ركبة أستاذ مالك محمود ، لساقه اليمنى ضاغطا ليحافظ على توازنه ، وبينما ماهر كان يحمل عصا البريد بيده اليمنى ، عن كيفية وطريقة عدو ٤٠٠ متر بريد ، استقبل أستاذ محمود ، السؤال بسخرية ، ولم يتوقع ردة فعل ماهر :

– تدري اشلون

– اشلون استاذ

– تاتي تواتي، تاتي تواتي.

أعقبته ضحكة صفراء ، التي لم تدم طويلا ، وبسرعة البرق ، فاجأه ماهر ، بحركة سريعة ، من خلال إرسال العصا، بدفعه بين فخذيه ، مخترقا مؤخرته وقال وابتسامته العريضة على وجهه :

– لا.. لا تشاقه أستاذ

قفز أستاذ محمود من مكانه مندهشا ، وانفجر الجميع قهقهاتهم.

لم يكن ماهر مهتم بسباقات العدو وكرة القدم ، أو يشعر برغبة في متابعة هذه اللعبة الشعبية ، ربما بسبب انغماسه في السياسة ، وشغفه ، في متابعة الأحداث السياسية في العالم ، وخاصة تلك الأحداث التي انفجرت ، بوادر حركتها الثورية ، في أمريكا اللاتينية ، وكنت تتلامس هذا الشعور ، من خلال لوحاته ، التي رسمها بريشته البسيطة ، لشخصيات ثورية ، أمثال تشي جيفارا ، كان يعتبره رمزا يدافع عن الفقراء ، والمظلومين ، في كل العالم.

ماهر هذا الشاب الوسيم ، لطيف المعشر. . لا يتأثر بالتعليقات الفارغة ، كان لديه القدرة على الرد السريع .

كرس حياته ، من اجل ازاحة ، غمامة القهر ، والظلم ، التي سيجت قدرات وطموحات الناس من الشباب والكادحين ، بسور من الترهيب ، والقمع النفسي ، كرس وقته وتفكيره ، من أجل إيجاد الأدوات المناسبة ، لاملاء النواقص ، في هذا العالم الغريب ، عالم التناقضات ، الذي يلقي بظلاله ، على سواتر الحياة اليومية ، بل تلك التفاصيل الغامضة ، شغلت حيزا ليس بالهين ، من تفكيره ، حيث تحولت إلى عاصفة من الحركة ، والعمل.

أوقات الغسق ، كانت منار عشقه الهادر ، ويتأمل غروب الشمس ، كمنبع باعث للمتعة ، ربما كانت بمثابة ، عامل الخلوة ، والأمان له.. كانت طهارة ماهر ، ونقاوة نفسه أشبه بنبات الزنبقة ، التي تحمل ، الزهور الجميلة ، ذات الروائح الزكية ، والألوان المختلفة ، كلون الأبيض ، الذي يجسد رمز تلك الصفات.

منذ بدايات حياة المراهقة ، نمت قدراته الفكرية ، باتجاه عالم تتوفر فيها ، معالم الانسانية ، والعدالة ، والمساواة. بحكم انتمائه الى عائلة مناضلة ، وتأثير البيئة المحيطة به كونت لديه ، شخصية متماسكة ، مدركة ، لواجباته ، في تحمل المسؤوليات ، تجاه الاسئلة المعقدة ، التي تفرزها متغيرات الحياة.

تنفس الصباح ، اعتلت الشمس صفحة السماء ، و غرقت الأرض في بحر من النور ، السماء زاهية عميقة ، عدا بعض السحب الشفافة تبحر تحت أديمها ، والهواء صاف عليل ، كان صباحا جميلا ، مزهرا ، في ذلك اليوم. استقلينا انا و ماهر وصديقنا رعد السيارة وتحركنا نحو الجامعة. كانت المحلات ، لازالت أبوابها مقفلة ، والحركة في نشاط دائم.

طلاب المدارس والجامعات على عجل للوصول الى أماكنهم قبل بدء حصصهم. في ذلك اليوم نظمت جامعتهم سفرة سياحية الى منطقة سلمان باك ، في تلك الرحلة كان هناك حشد كبير من الطلاب الجامعة من مختلف الصفوف ، نساءا وشبابا على سواء ، وعدد ليس بالقليل من طلاب الاتحاد الوطني التابع الى الكلية التي ينتمي لها ماهر .

مع انطلاقة الحافلة تحدث احمد الحديثي ، الذي رافق الرحلة عبر جهاز المصدح عن الرحلة والهدف من تنظيمها. وهو يتكلم بانشراح ، و بروح فكاهية ، يجذب الأنظار اليه.

احمد الحديثي هو معاون العميد في الجامعة لشؤون الطلبة والمسؤول الأمني. نحيل البدن ، متوسط القامة ، انيق المظهر ، لطيف المعشر. اجتماعي ، صاحب نكتة ، وعلى وجهه تنبت لحية متانقة ، شغوف بالرياضة. يتعامل مع الطلاب بأسلوب جميل طالما يشعر بأن ما يدور من حديث لا يخرج عن إطار طلباته. وعند الرفض يطفو قيح غيضه على وجه الوسيم.

وفي داخل الحافلة ارتفعت الاصوات بالغناء ودق الطبول. كانت الاجواء جميلة ، ومرحة ، حتى وصلنا الى سلمان باك. في ذلك الموقع راح ماهر يعزف على الجيتار .وترقص على أنغامه الطيور المتجمعة على أغصان الأشجار في أرجاء المكان . كنا نعيش لحظات الابتهاج ، والغبطة. كان شغوف بالعزف ويمتلك حس مرهف.

احمد الحديثي ، يشبه الحية في هدوءه ، قام بتحريض ، رجالاته من الاتحاد الوطني ، بالتحرش بنا ، كان ماهر يحمل الجيتار مع صديق الطفولة رعد ، هذا الشاب ذو الوجه الجميل ، كنا نسميه رعد الحلو ، لوسامته ، ودماثة أخلاقه ، طالب في كلية العلوم الجيولوجية. بالرغم انه كان مستقلا ، بل لا علاقة له باي توجه سياسي ، وعلمه بتوجهات ماهر ، الا انه كان مخلصا، لتلك العلاقة ، ومحافظا ، على أسراره.

كانت الحافلة ريم ، البيضاء ، واقفة ، وبابها مفتوح ، وفارغة من ركابها. اتخذنا امكاننا نحن الثلاثة في مؤخرة الحافلة ، والاجواء في داخلها تتسم بالهدوء. جلس رعد في الركن ، وماهر في الوسط ، بينما أنا جلست في جهة اليمين.

بعد برهة دخل شاب ، وجلس على المقعد الذي أمامي ، ثم بعدها دخل ثلاثة آخرين ، اثنان ، جلسا على المقعد ، الذي أمام الشاب ، والآخر في جهة اليسرى ، من المقعد المقابل ، الموازي لهم. كانوا يتحدثون بصوت عالي ، واذا بشخص رابع ، دخل الى الحافلة. عندها احس ماهر ، بأن هناك من يحضر لطبخة ، وخاصة توجه هذا الشخص ، مباشرة نحونا وحاول ان يتخذ نفس المقعد في الصف الأخير في الحافلة ، وبالاخص الركن اليمين الذي بجانبي ، حيث أومأ برأسه ، انه يود الجلوس هناك ، بالرغم ان الحافلة كانت فارغة.

فتح ماهر ساقيه على مصراعيه لمنع الشاب من المرور وبطريقة استفزازية قام بدفع ماهر بكفيه المفتوحين بالضغط على كتفيه. رده ماهر بقوة ، اختلط الحابل ، بالنابل ، انضم الاخرين الى المعركة ، واعتلى ، أحدهم على المقعد ، الذي أمامي ، وقبل ان يقف مستقرا ، دفعته بكلتا يديّ. واصرخ : ما هذا الهراء…

واستمر الهجوم علينا من قبل اربع طلاب كالوحوش الكاسرة ، كنا في موقف دفاعي ، لم نكن قادرين ، على الهروب ، من تلك الزاوية الضيقة ولكن ماهر رد عليهم ، بالركلات ، واستخدم الجيتار ، كسلاح ، لصد لكماتهم العشوائية ، ومن هنا ظهر المنقذ ، احمد الحديثي ، من بين ركام المعركة ، لسحب المهاجمين ، الملقنين باداء ادوارهم بشكل دقيق ليتوج نفسه ، بطلا ، وامينا ، على حفظ القانون ، وكأنه يقول إنتهت المهمة ، لقد وصلت الرسالة إلى ماهر .

بعد أقل من شهر وبالصدفة التقيت بوجه ليس غريبا جدا عني في مكان دراستي . طالب في عمر ٢٤ سنة يدعى محمد عليوي. شاب هادئ ، متوسط القامة ، ذو شعر خفيف ، يبدو من خصلاته ، حديث الحلاقة. صعق محمد من سؤالي واستقبله بنوع من الحذر:

– مو انت اللي جنت ويا الجماعة اللي اعتدوا علينا بسيارة باص ريم.

– اي باص ريم.

– جنت ويا اخوي في سفرتنا في سلمان پاك مالت كلية الطب البيطري.

حاول ان يتظاهر في البادئ بعدم معرفته بما ارمي اليه. وبعد برهة صاح :

– انت اخو ماهر .

– اي نعم.

– صدكَني اني ما الي اي علاقة بالموضوع وجنت بالصدفة كاعد بالمقعد اللي كدامكم. واردف قائلا..

– اني حاولت افاككم وما اخليهم يضربوكم.

– بس انت هم حاولت ضربنا، بل شاركت.

– بشرفي ما الي علاقة. تدري اني فصلوني من الجامعة وحولوني عليكم…معاون العميد احمد الحديثي كَال هم زين من اخوه ما اشتكى عليك بالشرطة.. همه جانوا قاصدين اخوك ماهر . اني اللي اكلتها.

أدركت أن احمد الحديثي ضابط أمن بهيئة رجل أكاديمي ويلعب دورا خبيثا في معاقبة الطلاب ، بل يستخدم الطلاب من الاتحاد الوطني كرجال أمن للمراقبة والمتابعة. وعرفت لاحقا ان احمد الحديثي هو الذي ارسل محمد عليوي الينا بحجة انه طرد من جامعته. وفي البيت نقلت لماهر عما دار بيني وبين محمد عليوي

اتذكر هذا اليوم بكل تفاصيله ، يوم ١٤ نيسان عام ١٩٨٤ حين عدت من عملي إلى البيت ، كانت الشمس لازالت جامدة بغير حراك ، تعتلي كبد السماء. استقليت سيارة نقل ، كانت تسمى سيارات ١٨ راكب ، من بعقوبة الى بغداد قاصدا دارنا ، ماهر لازال في الجامعة ، وهنا أريد التذكير بأن شيئا مهما ، حدث قبل يومين.

بينما كنت عائدا الى البيت في حدود السابعة مساءا ، وبدا النهار قد اسدل الستار عن نفسه ، وغطى الليل ، وإن كان في بداياته ، وريح خجولة قد هبت ، كنت عندها اقف في الشارع على مقربة من البيت ، رأيت شخصا مع ماهر ، لم أره سابقا ، يقوم بمساعدته ، في نقل بعض الصناديق ، من البيت الى داخل سيارته ، داتسون ، القهوائية الغامقة ، ومن ثم الى محل أشقاءنا ، عامر وثامر ، وكنت اتابع عملية النقل بقلق شديد ، تقربت من الرجل وسلمت عليه ، رده كان بارد كبرود الثلج. قلت له باني شقيق ماهر. هز رأسه ، ولم يكترث بوجودي. لم يستغرق طويلا ، تركوا المكان واختفوا عن الأنظار. غاب ماهر لساعة وعاد ادراجه الى البيت. احتدم غضبي قلت له :

– شنو هذا ماهر .

أجاب دون ان يرفع رأسه.

– شنو.

– على هذا احجي.

– منو .

– هذا الشخص ابو السيارة داتسون القهوائية.

– انت لاتتدخل فيما لايعنيك.

قلت بنبرة حادة كمن فقد السيطرة على الموقف.

– أنت تدرك مخاطر افعالك؟. انت لما تقوم بمثل هذا العمل راح تعرض نفسك والاهل الى مخاطر. منو ميكَول هذا مو بالأمن.

– انت شمدريك.

– اشدعوة جنابة خشمه عالي. أسلم عليه ويجاوب من ورا خشمه .

وهنا رفع ماهر صوته مع نبرة شديدة .

– لا تصير فضولي وتتدخل.

– اني حذرتك. انت لا تنسى كل العيون عليك في كل مكان.

شعرت ان صدري انقبض ، والألم يخترق عظامي ، عندما ترك الغرفة ، ولم يأخذ النصيحة ، ذهب الى زيارة صديق ، وعاد الى البيت ، متاخرا ، تمدد على السرير ، وغط في نوم عميق ..تنفس الصباح ، قفز ماهر من مضجعه ولبس سرواله الرصاصي مع القميص الابيض وخرج مسرعا ، كي لايتأخر عن المحاضرة الاولى في كليته. ذهبت بدوري الى العمل بعد ان تناولت الفطور ولبست ملابسي وتوجهت نحو محطة النقليات ، عدت الى البيت في الساعة الرابعة بعد الظهر من مكان عملي . ماهر لم يزل له حركة في البيت .

عاد ماهر إلى البيت الساعة الثامنة مساءا ، تبادلنا أطراف الحديث ، تحدثنا قليلا عن العمل ، وتناول مضايقات معاون العميد لكلية الطب البيطري ، احمد الحديثي ، كيف هو وعصابته ، من الاتحاد الوطني ، يتابعون تحركاته ، حاولت ان احذره مرة اخرى من مغبة متابعتهم له ، وخطورة الموقف عليه. قلت بنبرة تعبر عن المخاوف :

– ماهر كن حذرا ، انت مكشوف لهم.

قال بطريقة تحمل شيئا من رباطة جأش و دون ان يعبأ بالنتائج مع ضحكته البريئة على وجهه.

– أمس حدثني بنوع من التحدي بوجود خطيبتي .

قلت:

-كيف .

قال وهو يوجه كلامه لها :

– اني هسه اشوفج منو هذا؟.

حاولت ان اقرب الصورة عندما بدأت حديثي عن صديقنا علاء سعدون ، الذي تعرض الى نفس الحالة . كان شاب من مواليد ١٩٦١، طويل القامة ، نحيل الجسد ، ولكن قوي في عظامه ، الابتسامة ، لا تفارق شفتيه ، طالب في المرحلة الثانية في كلية الهندسة. تعرض مرارا الى استفزازات من قبل مخبري الأمن ، من الاتحاد الوطني للطلبة. حدثني ، عن لقاء جرت مع رئيس الاتحاد الوطني ، في غرفته ، عندما ألقى الأخير اضبارة ، على الطاولة المخصصة ، له متعمدا ، بوضعها بصورة شبه مفتوحة ، كي يحذر علاء بنواياهم . لمح علاء اسمه مؤشرا بقلم ; شيوعي ;. . واعتقل بعد يومين وتم إعدامه لاحقا. لم ينبس ماهر ببنت شفة ، بل لزم الصمت ، إلا أن قلقا متزايدا تفجرت ملامحه على وجهه الطفولي .

دقت الساعة الحادية عشرة مساءا ، وشارع الجامع ، بامتداده ، ساد عليه نوع من الهدوء النسبي ، كأنه يعلن عن نذير شؤم ، قبل هبوب الرياح الصفراء. العمود الصدأ ، المقابل للجامع ، كان مصباحه ، يرمش طوال الليل ، وكأنه يوحي بقدوم الطوفان… بعد يوم ثقيل ، من العمل الدراسي والسياسي ، استلقى ماهر على فراشه منهمكا ، ذلك السرير القديم ، و كان أرضيته ، مصنوعة من الزناجير ، المتصلة بحلقات صغيرة ، تحتاج الى تجبير ، بين أونة واخرى ، وبينما حصتي ، كانت ذلك المكان ، المتبقي من مساحة الغرفة ، على الأرض. وألقيت بنفسي ، في فراشي، بعد أن أطفأت ، المصباح ، المعلق ، في سقف الغرفة ، المزدحمة ، بالكتب ، والخزانات، القديمة. وفي الزاوية القريبة ، من مكتبة ماهر ، استقرت مبردة صغيرة ، وقديمة ، نوعا ما. كنت قد حشرت بداخلها ، قصاصات الصقيلة من أدبيات الحزبية ، بعيدا عن الأنظار.

الساعة الرابعة صباحا، من يوم ١٥ نيسان ، كانت ساعة الصفر لخفافيش الأمن ، بدء صولاتهم الاقتحامية ، باطفاء جذوة الحياة ، تحت جنح الظلام ، لكي يمارسوا هواياتهم في اثارة القلق والفزع.

وبينما كنا نغوص في نوم عميق ، وفجأة انفتح الضوء ، داخل الغرفة ، واصوات ، متداخلة ، وضجيج ، مسموع غير واضحة المعالم لنا ، والنعاس ، لم يزل يفك أسْره ، وهو يسبح ، بين حدقات العين ، محاولا الإمساك برموشها ، تجنبا في الإبحار ثانية . في البداية كانت الأصوات ، تتراءى لي أشبه بالكابوس ، ايقظتنا دقات ، نواقيس الموت ، وهي ترن ، صداها عميقا ، في هواجسنا المخدرة ، بدا لي اجسادهم ، كأشباح ، تتحرك ، في اروقة الغرفة ، على شكل هيئة بشر. كانت وجوههم ، تفيض حقدا ، واعينهم ، تقطر انتقاما ، والسنتهم ، تفوح منها ، روائح المستنقعات الدامية.

تداخلت حشرجات امي ، وآلامها ، مع استخفافات شراذم الأمن ، بابتساماتهم الصفراء ، ورسم الضحكات الاصطناعية ، على وجوههم ، التي تخفي وراءها قناع ، الخبث ، والمكر.

وفي هذا الوقت خامرني شعور بالاحباط ، كطير منكسر الجناحين ، لايقوى على الطيران ملتصق بالارض. وامي ، توجه الاسئلة بشجاعة ، تدافع عن كبدها ، ورياح الحزن ، تعصف بي ، وتفترس احشائي. احدهم كان يحمل سلاح كلاشنكوف الروسي ، يتصرف كالابله ، وكأنه قادم من الصحراء ، ولم يصدق أنه ترك خيمها.. امي تقول لاحد الرجال الثمانية ، و المدججين بالاسلحة ، وكأنما اقتحموا ربيئة عدو محتل.

شمسوي ابني. وليش جايين بهذا الوقت.

– مهرب.. نطق أحدهم

– شنو هذا الكلام مهرب .

وأردفت امي :

– ابني طالب جامعي.

ترتسم الدهشة على وجوه المقتحمين ، الانذال ، بسذاجة السؤال. غابت عن بال امي ، انها تسكن في مملكة الرعب ، بأن طرح مثل هذه الاسئلة غير مرغوبة.

– وداعتج خمس دقائق ونرجعه واخذي من هال شوارب..

قال الآخر وهو المس الوجه باستهزاء وهو يمسك شارب صاحبه.

اثارتني الدهشة في قدرته على صنع السخرية وكأنه في مشهد مسرحي فكاهي وليس ضيوفا غير مرحبين.

وتقدم اثنان باتجاه سرير ماهر وصراخهم يملأ الغرفة.

– لبسوا الكلبشة

وهنا ماهر قاوم بسحب اليدين والتخلص من قبضتهم .. قائلا:

– المن تردون .. منو اني .شنو اسمي اني .

كلماته تناثرت في الهواء ، وانقضوا عليه كالكلاب السائبة ، وتجاهلوا طلبه ، وكبلوا معصميه بالكلبشات ، وبملابس النوم البيجاما اقتادوه الى الخارج.. وقبل خروجه من الغرفة التفت الى امي ، قال بصوت واثق.

– امي لا تفكرين بيّ بعد اليوم.

انفجرت أمي بالبكاء ، شعرت بالسماء حجبتها غيوم كثيفة. اشتد قصف الرعد حتى بات يصك الاذان ، تلاشت أمامها قدرتها على التحمل والاستيعاب ، دوي كلمات ماهر حطم كيانها ، انهارت كل الآمال على صخرة اليأس ان تحلم برؤية ابنها المدلل ثانية . فهو آخر عنقود في العائلة.. امي لا تفكرين بيّ بعد اليوم .. ، تحولت الحياة الى غمامة سوداء ، وكانما بركان انفلق في قمم الجبال احتجاجا ، إنها لحظات حرجة ، في ظل جو مشحون ، كيف لأم ، يسرق طفلها ، امام ناظريها ، وهي لا تملك سوى الدموع. حيث خرج شقيقي عامر ، ورأى احمد الحديثي ، معاون عميد كلية الطب البيطرى ، معهم بالقرب من الباب الخارجي لبيتنا. حيث كان يهدد ، ماهر بين حين وآخر ملوحا له بأن نهايته ستكون قاسية. وأمام الباب ، يعانق ماهر ، شقيقنا عامر ، ولازال يمسك برباطة جأشه ، متحديا ، كل المخاطر ، ويهمس في أذنه :

– سوف اهرب.

انه قرار صعب ، كان لوقعه صدى مؤثر ، ويبدو غريبا على جنون عالمنا. بل ماهر ، تميز بصفات، قلما يدركه الإنسان ، أبعادها ، أنه شكل من أشكال التحدي ، المبدئي ، لا يستسلم أمام تيارات الحياة ، التي تعاكسه وتجبره على الخنوع…يبكي عامر ويهمس في أذنه سوف يكون القتل من نصيبه.

في غرفة البيت ، كنت جالسا على الارض مستسلما ، خانعا لذاتي ، واحتضنت ركبتيه ، بذراعيه ، مع سحبه دون وعي ، نحو صدري ، وكأنني أخشى أن يهربا مني ، حائرا ، مذهولا ، أمام هذا المشهد الدراماتيكي. تجول في ذهني تلاوين من الأفكار ، متأهبا للفرار ، حال انتهائهم من مهمتهم القذرة. وفي ذات الوقت كانت عينايّ ، تراقبان ، حركة الرجلين ، الذين بقيتا ، في الغرفة ، يفتشون ، ويبحثون ، عن كل شيء .

في تلك اللحظة الحرجة ، كنت الوذ الصمت ، القاتل ، و أجول ببصري ، خلسة ، وحذر ، وانا اراقب المشاهد الحقيقية ، لأشباه الانسان ، أمام ناظري يتحركون داخل غرفتنا الصغيرة ، كالنحل المؤذي ، يلدغ من يشاء. كنت اصرخ في أعماقي ، تتقاذف صدى الامي ، كموجات ، ترتطم بجدار احشائي ، كزلزال يهز كياني. وراحوا ينبشون ، و ينهشون ، بكل محتويات الغرفة ، وجدوا تحت السرير بعض الكتب الطبية . استفسر لمن تعود .أجبته :

- انها كتبي

من هنا صاح الآخر

- يلا لكَيتها ..نروح.

حيث وجد قصاصات صقيلة ، على احدى الرفوف ، وكأنه كان على علم مسبق بوجود هذه القصاصات ، وحال حصوله عليها توقف عن البحث. بينما تلك التي تعود لي رغم التفتيش والبحث لم يكتشفوا الأمر. وهنا أدركت ، ان هناك من يعمل في صفوفنا مندس ، خائن. وحال خروج الرجلين من الغرفة ، شعرت وكأنما انتشلت ، من تحت الانقاض ، دام ركامها فوقي لساعات ، حتى تحررت من عبء ثقلها.

نزلت الدرج مسرعا ، دون ان افكر بخطواتي ، وهي تنطلق واحدة تلو الاخرى الى الباب ، الذي يفضي ، الى غرفة المعيشة ، حيث بابها ، كان ينفتح بنفس طريقة أبواب الحانات في أفلام الكاوبوي. دفعت الباب بكلتا اليدين ودخلت الغرفة مرتبكا ، رأيت أمي تجلس وساقيها متقاربين من بعضهما ، ممتدتين الى الامام ، و برأس مكشوف ، حيث سقطت الفوطة البيضاء ، على كتفها وتولول ، وتسحب، شعرها ، بانغمارها ، بين اطراف الاصابع ، وجهها الناصع ، البياض ، تحولت بشرته ، الى لون احمر قاني ، من شدة الضرب ، براحة كفيها ، التي طحنتها قساوة الزمن.

وفي خارج الدار ، ذهبوا بماهر إلى محل أشقائنا عامر وثامر. قام رجال الأمن ، بنقل بعض الصناديق من المحل ، الى سياراتهم المخصصة. لا أعرف ماذا كانت تحتوي هذه الصناديق ، وبعدها اقتيد ماهر ، الى مكان مجهول ، هناك حيث الزنزانات الرطبة ، والجدران السميكة ، في تلك الدهاليز المعتمة ، من اقبية الامن العامة ، حيث تتصاعد منها روائح الترهيب والعنف الجسدي ، وانين الجثث ، المعلقة بمروحات السقفية ، تنزف شلالات الدم ، فتفوح منها رائحة البشر. لا يرحم بهم ، أو ينجو منها أحد ، حيث الاختفاء ، والتهديم ، والعسف النفسي ، لا تشعر سوى انك غريب منسي.

وبدأ حال وصوله الى دهاليز الامن العامة ، مراسيم التعذيب الوحشي ، من قبل تلك الوحوش الكاسرة ، المتعطشة للدماء. انها حفلة الجلادين ، كما هي حال مصاصي الدماء ، في افلام الرعب ، وهم يتنقلون من ردهة مظلمة ، إلى أخرى أشد ظلاما. كانوا يمارسون معه اشد انواع التعذيب الجسدي ، حتى ينساب من جسده جداول من الدم. بحيث يلقى في زنزانته بعد مراسيمهم البربرية ، جسد هالك. وعلى هذا الحال يوميا.

استخدم الأمن المخبرين من أهالي المنطقة وخاصة اولئك الذين تربطهم معنا علاقات سواء كجيران او اصدقاء الدراسة. وقد كلف أحد الاشخاص والمدعو كويظم بمهمة مراقبة تحركاتنا ، وبالاخص تحركات ماهر بسبب نشاطه المكشوف. تم تبليغ المخبر كويظم ، نفس اليوم الساعة الثامنة صباحا ، من قبل الأمن العام بانتهاء مهمته مشكورا ، و بنجاح ، بعد اعتقالهم لماهر .

وحال خروج رجال الأمن من دارنا ، حثني أهلي بترك البيت حالا قبل أن يتم اعتقالي انا ايضا. والدتي قالت والحزن يكتنف احشاءها والدموع تنهمر من عينيها :

– اهرب ابني ، ما اريد اخسرك انت همينة.. وأضافت

– هذه مملكة الرعب ، حكم القمع واغتصاب الحريات.

ارتديت ملابسي وخرجت.

بعد اعتقال ماهر مباشرة. ذهبت الى محل عملي ، كنت في حينها أعمل في مستشفى بعقوبة المركزي ، تبعد عن دارنا بحوالي ساعة بواسطة النقل ، وطلبت اجازة لمدة ثلاثة أيام. استقليت الباصات الكبيرة ، باتجاه مدينة سليمانية. وهناك التقيت بأخي ماموستا كمال الذي عاش تحت ظروف قاهرة وهو يقود محلية سليمانية في احد البيوت السرية ، أخبرته عن اعتقال ماهر وانصدم بالخبر ، وهيأ لي المستلزمات المطلوبة ، لتوصيلي الى مواقع الأنصار.

في سيطرة عربد ، يتقدم العسكري باتجاه سيارة الاجرة ، ويلقي نظرة سريعة على المرأة ، بعباءة سوداء الجالسة في المقعد الخلفي ، التي كانت تتصرف وكأننا لا نعرف بعضنا ، ويسالني:

– هويتك

قدمت له دفتر الخدمة ..يتمعن قليلا

– شنو هذا. ليش الخط بهالشكل .. قال العسكري ..مالَ بالدفتر بحركة يده اليمنى وبمساعدة أصبع الصغير من يده اليسرى يمسك حافة الصفحة لكي لا تنطوي.

أجبته بطريقة واثقة وبنبرة فيها شيء من اللطافة

– جان خطه مو حلو ، علساس يعدله.. خطية راد يكحلها ، عماها .

وتابعت حديثي:

– باوع بالصفحة الثانية امرتب وواضح ومكتوب باني مؤجل من الخدمة العسكرية لمدة سنة.

وقال وهو يمد يده من خلال النافذة الى داخل السيارة ليعطيني دفتر الخدمة ووجهه باتجاه الطريق :

-وين رايح.

-رايح ال دربندخان.

– اتفضل مع السلامة.

– شكرا.

تحركت السيارة قليلا ثم وقفت بعد السيطرة ، واستقليت سيارة أخرى ، لاندكروزر ، بعد مسافة قصيرة من انطلاقها ، انعطفت وخرجت عن الطريق السريع ، دلفت السيارة الى اليسار ، لتنطلق باتجاه الجبال العالية ، مخترقا طريق الحصى ، حيث هناك بين وديانها الجبلية ، معاقل الأنصار.

وفجأة توقف محرك السيارة. نزل السائق يتظاهر وكأنه ، يقوم بفحص المحرك. وبينما كنت أقوم أنا بتبديل ملابسي القديمة بالسروال الكردي داخل السيارة ، ليتناسب مع البيئة المحيطة لتلك المنطقة ، وبعدها انطلقت السيارة مع الريح في تلك الفسحة الكبيرة باتجاه احمد آوى. كان هاجس الخوف لازال قائما ان لا اتعرض الى كمين ، احدى القوى الكردية التي كانت تعمل مع النظام آنذاك ، وكذلك الربايا العسكرية المرابطة ، على قمم الجبال العالية ، متأهبة لأي عمل عسكري هجومي مضاد ، من الجانب الجيش الإيراني. أوصاني أخي ماموستا كمال في حالة تعرضي الى مسائلة. ان يكون ردي. بان احد اخواني تشاجر مع والدي والتحق بالبيشمركَة و بأنني ذاهب لاقناعه بالعودة الى البيت.

وفي بغداد جاءت رجال الأمن ، بعد ثلاثة أيام ، من اعتقال ماهر ، لمعرفة مكان اختفائي. أنكرت والدتي معرفتها عن وجود مكاني ، بل حاولت ايهامهم ، بانها تعتقد انني محجوز لدى سلطاتهم . واستمرت المراقبة بشكل يومي .

الاحداث المؤلمة تبقى راسية على مرافيء الخلايا المجروحة ، و تحركها رياح الالم مع تقادم الزمن. كان الليل قد كساه السواد في جبال كرجال ، والقريبة من قرية احمد آوى ، التي كانت تتمتع بطبيعة خلابة ، تنتشر في وديانها ، الاشجار الكثيفة و المثمرة بأنواع الفواكه ، كالتين ، والرمان ، تنبعث منها روائح طيبة تزيل عنا غبار الالم ، وتنعش في ذاتنا حياة ربيعية صافية. وتلك الشلالات الرائعة وهي تنساب بمائها الصافي باتجاه الوادي. ورغم هذا الرخاء التي أوجدتها الطبيعة ، إلا انها لم تستطع إبعاد تلك الذكريات الأليمة التي ظلت راسخة ، قابعة في صندوق الرأس.

لا يمكنني نسيان تلك الليلة وانا اغوص في نوم عميق في غرفة الفصيل ، كادت ان تتحول إلى فاجعة ..

كان الضياء ، داكنا داخل غرفة الكبيرة للفصيل . أحد أنصارنا ، قد تعرض أثناء سيره من بتاليون السابع ، الى مقر القاطع ، الى اصابة بالغة من جراء اطلاق صاروخ هاون ، من ربيئة المطلة ، على احمد آوى ، حيث كانوا يراقبون المنطقة من خلال الفتحة المكشوفة بين الجبلين . انفجرت قنبلة هاون بقربه ، واخترقت احدى الشظايا رأسه ، تدهورت حالته بشدة في تلك الليلة. بينما كنت احلم بكابوس أيقظني النصير أبو حاتم من النوم ، لم ادرك او اميز حركات الانصار داخل غرفة الفصيل واصواتهم المتداخلة . كنت بين الحلم واليقظة. وفي الخارج لا تسمع سوى حفيف الريح.

– خطية ، شلون تخربط ..

ورأيت النصيرة سهام ، تخيلتها والدتي ، تراءى إلى ذهني ، تلك الليلة المشؤومة ، عندما اقتحم الأمن بيتنا. ودون شعور سحبت السلاح ، من تحت الوسادة. أدرك أبو حاتم الموقف بسرعة ، وضغط بقوة على السلاح ليهبط على ساقي.

جثمت بقايا الثلوج المتناثرة على قمم وسفوح الجبال الشماء ونزولا الى الوديان المتروكة مع صمتها الأزلي. أيقظني الحرس بتأني لأخذ مكاني في الحراسة بعد أن داهمني حلم مخيف وكئيب .. وأثناء نوبة الحراسة انتابتني مشاعر ممزوجة بالحزن والتفاؤل شارداً بأحلامي في زمهرير الليل بصمت مطبق تتفق مع الحذر المطلوب أثناء المناوبة في حلكة الليل .

وفي الجبل ، بعد مكوثي هناك بعيدا عن بغداد ، ودفء الأهل ، وفي الصباح وبينما القلق يحفر في صدري ، كنت شارد الذهن ، متأملا ، ذلك الحلم ، الذي داهمني دون سابق إنذار. وفجأة وضع ابولينا يده اليمنى على كتفي. وسألني وعلى وجهه ابتسامة لطيفة :

– اشبيك، اشوفك شارد .

أبو لينا ، مستشار السياسي ، لقاطع سليمانية وكركوك للأنصار ، كنا نمشي ونتبادل اطراف الحديث. حكيت له عن ذلك الحلم ، المخيف والكابوس القادم ، من براثن العالم المتشتت ، ذلك العالم المتلاطم ، بأمواج الفوضى ، والمتشبع بآليات الانزلاق ، والتناحر ، بنشر الرذيلة ، والاحقاد ، والتحريض ، على النفاق ، وانعدام الاخلاق. حيث تعرض دارنا الى قصف بالصواريخ ، ادى الى انهيار كامل لدارنا وتحول الى ركام ، ولم ينجوا من العائلة أحد. كنت أروي احداث الحلم ، كما لو التقطت مشاهدها ، في استديوهات هوليوود. عاد ابولينا أدراجه دون أن ينبس ببنت شفة عما كان يجول في خاطره.

بعد أن أنتهينا من الفطور صباحا ، تجمع الأنصار من أجل جلب الحطب. توجهنا نحو القمة الجبلية ، المقابلة لمقراتنا حيث الأشجار الكثيفة. موشاة بقطرات الندى المعلقة باغصان الاشجار كعناقيد العنب. قمنا بقطع بعض الأشجار ، وسحبها نحو مقراتنا. عدنا الى داخل غرفة الفصيل لاخذ قسطا من الراحة…

انهمرت الثلوج بكثافة ، و غطت قمم الجبال بأكوام اخرى ، و الأشجار المتناثرة على منحدراتها تحولت الى بياض ناصع اختفت في غمرة الثلوج الغزيرة. وخرجنا جميعا من غرف القاعات المبنية ، من الحجر ، والطين ، الى الهواء الطلق ، حيث البياض غطت الصخور الصماء في الجبل.

نعم خرجنا لكي نرى سقوط الثلوج ، وان نستغل هذه اللحظات ، في قيام ببعض النشاطات ، للترفيه ، حيث قمنا برمي أحدنا للآخر ، بكرات ثلجية ، نصنعها بأيدينا الباردة. كانت لحظات جميلة ، تتخللها المتعة ، والالفة. وجوه تضيء ، بسعادة عظيمة ، كان قلبي يمتلكه احساس الفرح العميق.

الجميع تغمرهم لحظات ، الوجد ، والنشوة. رميت الكرة الثلجية ، باتجاه النصيرة سوزان ، وارتسمت على وجهي ضحكة مدوية ، لأنني نجحت بإصابتها. انزلقت قدمي اليسرى ، ففقدت السيطرة ، ووقعت على الأرض ضاحكا ، مسترسلا نظراتي الى سوزان ، ملمحا لها بأن سقوطي هو عقاب لاصابتي لها.

نظرت إليها وهي على وشك البكاء. في باديء الامر اعتقدت انها تمزح لان الضربة لم تكن قاسية. ولكن تقدمت نحوها ، والدموع تنهمر من عينيها. يا للهول لم أقصد اذاءها. تقربت أكثر نحوها ، وهي تحاول إخفاء دموعها بابتسامة مصطنعة :

– انا اسف جدا سوزان. ماقصدت اذيتك.

اجابت :

– لا تعتذر عزيزي ،ما وجعتني ابدا. انسى الموضوع.

شعرت بغصة في نفسي على عدم معرفتي سبب بكاءها . لماذا تبكي إذن. ولماذا لم تبك مباشرة ، بل نظرت لي لبرهة وبعدها انفجرت بالبكاء.

وبعد الغداء افترقنا جميعا. طلب مني دكتور سالار ان اضع اليشماغ على رأسي ، وان اذهب الى غرفة القاطع. لم اكن اعلم شيئا ، بل لم أفكر قط سبب هذا الاهتمام ، ولاسيما ، كان تصرف دكتور سالار طبيعيا جدا.

كنت أتصور بأن هناك مهمة سوف اكلف بها ولاسيما ، كانت هناك توجهات لارسال البعض إلى الداخل. وانا اسير بخطى سريعة نحو غرفة القاطع ، وصلت الى حدود الباب ، طرقت على الباب ، ودخلت الى فناء الغرفة وألقيت التحية ، طلب مني ابو سرباز الجلوس. على يمينه جلس ابو سيروان وعلى يساره ابو تارة ، بينما ابو لينا اتخذ الجانب المقابل الى الباب ، على يسار أبو تارة. بعد الاستفسار عن مزاجي ، لم يشأ ابو سرباز أن يبلغني بالخبر مباشرة ، وإنما قام بسرد طويل لتاريخ الحزب ، ونضالاته وما قدمه من الشهداء ، عبر تاريخه الكفاحي. شعرت ان خيوط افكاري ، سوف تتمزق ، و كشريط سينمائي ، تذكرت وجوه الرفاق ، ونظراتهم لي ، وبكاء سوزان ، حد الالم يوم امس ، وانا كنت في حينها في نشوة التلاحم ، برشقات بعضنا البعض بالكرات الثلجية ، والسعادة ، ترسم معالمها على وجهي ، وصمت ابولينا عن البوح بحقيقة ما حدث وهو يصغي الى ذلك الحلم الكئيب ، وانا اعيش آلامه ، بأن هناك صخرة ضخمة سوف تسقط على رأسي في الحال ، و تهلكني ، و خبر مفاجيء سوف يملأ صدري بحر من الآلام و يثقبه كرصاصة قاتلة مخترقا عمق القلب. كنت أمسك نفسي بقوة ورباطة جأش.

واخير نطق أبو سرباز ، إن النظام البعث قام بإعدام ١٥٠ إنسان ، ومن ضمنهم اخي ماهر في تاريخ ٢٧-١-١٩٨٥. خرجت من الغرفة منكسر القلب. مذهولا ، حاولت ان اخفي قسمات الوجه من صدمة الخبر أمام بقية الأنصار ولكن لم تكن المفاجأة . حال خروجي من الغرفة ، عانقني دكتور سالار بحرارة وعبر عن اسفه ، لم اتمكن من ان امنع نفسي من البكاء. جثة اخي سلمت الى والدتي معدوما وانا اجهل الخبر. إنسان اختطف من أحضان العائلة ، حيا ، بحر من الحيوية والنشاط ، والآن يرقد جسد صامت. رغم رفض السلطات ، بإقامة مراسيم التعزية له ، إلا أن أهالي مدينة خانقين التي ولد فيها ، خرجوا بالمئات في تشييع جثمانه ، الى مثواه الاخير ، متحدين خطوط الخوف والرعب.

السيمر موقع عراقي مستقل

السيمر موقع عراقي مستقل